シャーロック・ホームズを主人公とする小説作品 その1(1887年)

2016/03/24

「シャーロック・ホームズ」とは、イギリスの著名な推理小説・歴史小説・冒険小説作家のサー・アーサー・コナン・ドイルが生み出した物語の登場人物であり、世界で最も知られた架空の私立探偵であると考えられる。ギネスブックには最も多く映画化された主人公として記録されており、また最も多くの俳優に演じられたキャラクターであろうと考えられている。

ドイルの一連の「ホームズ物」の推理小説に主人公として描かれ、その数は長編4編、短編56編、計60編に渡る。ホームズ物というと、一般的な認識では助手であるワトソンが伝記的に記述した物、と思われがちだが、実際にはホームズ自身が書いたことになっていたり、第三者視点で書かれていたり、長編においてはそもそもホームズが登場しない章がある。また、連載が長期に渡る同一シリーズものには有りがちだが、設定の矛盾や年代の前後などが多発していることは良く知られている(本項でも諸説ある部分には複数記述する)。

ホームズ物にはドイルの遺作「さがす男 The Case of the Man Who was wanted」とされているものが一点あるが、これは後に贋作であると判定されており現在公開されていない(本項では取り扱わない)。

本項では、シャーロック・ホームズが主人公として描かれた全ての小説作品を挙げ、その特徴を簡潔に解説する。発表順に解説するものとし、当時のホームズの年齢(出生日1854年1月6日説を採る)、他の登場人物、物語の視点、単行本での掲載順を記述する。また邦題はもっとも著名な新潮文庫版延原謙の訳に依る。邦題と共に原題を載せる。

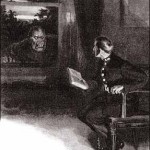

また可能な限り該当項目に合致する、掲載誌であった「ストランド」で掲載されたシドニー・パジェットの挿絵、及び挿絵のホームズに最も似ていると称された英グラナダTV制作のシャーロック・ホームズシリーズのテレビドラマでの宣伝画像を掲載する。

1887年

緋色の研究 A Study in Scarlet

| 発表年 | 1887年 |

| 掲載誌 | ビートン・クリスマス・アンニュアル |

| ホームズの年齢 | 27歳ころ |

| 主要登場人物 | ジョン・H・ワトソン、グレグスン、レストレイド、ジェファスン・ホープ、イーノック・ドレッパー、ジョゼフ・スタンガスン、プリガム・ヤング |

| 物語の視点 | 第一部 ワトソンによる記述 / 第二部1~5章 第三者視点 6・7章 ワトソンによる記述 |

| 単行本での掲載順 | ※長編 |

・本編が有名なシャーロック・ホームズ初登場作品である。軍医として従軍していたワトソンが、アフガンで負傷して本国へ送還された後に同居相手として紹介されたホームズとベーカー街で共同生活を送るようになってまもなく起きた事件。

・物語は前後編に分かれている。

前半は第一部として「元陸軍軍医ジョン・H・ワトソン博士の回想録再刻」と銘打たれ、7章に渡ってワトソンとホームズの出会いから事件の発端、解決までが描かれる。事件は「RACHE」の血文字を残した他殺体の犯人が誰であるかを探るグレグスンからのホームズへの依頼から始まり、グレグスンが身辺で怪しいと考えた者を逮捕する中、ホームズが意外な方法で真犯人を導き出し、且つワトソンや刑事らの目の前で劇的に犯人を逮捕、披露するという後々によく描かれるフォーマットで展開される。

後半は第二部として「聖徒の国」として、本件が起きる発端となったアメリカでのモルモン教徒の信徒内での結婚にまつわるトラブルから命を狙われるようになった人物の話を第三者視点で描く。第二部は物語として犯人が真相を語る形で行われたものを小説的にまとめたものと言え、話し終わった犯人の後を受けて、再度ワトソンの回想という形で視点がワトソンに戻る形になっている。

・後半の形は記述方法は若干違う物の、後の長編小説である「四つの署名」「恐怖の谷」でもほぼ同様のプロットである。特に「恐怖の谷」は同じアメリカを舞台としている。

・本作は記念すべきホームズ物の第一作であるが、発表当時は全くと言っていいほど反響が無かった。当時開業医ではあったもののほぼ開店休業の貧乏生活を送っていたドイルは、本作を相当自信を持って世に送り出したにも関わらず反響が無かったために、二度とホームズ物は書くまい、と決心したほどだった。しかし、その2年後にアメリカの「リピンコット」誌からの依頼でこの決心は覆されることになる。

・なおワトソンの負傷個所が本作(左肩)と後の作(左足)で位置が違う事は非常に有名。

・題名をどのように翻訳すべきか、特に「Study」の部分で議論がある。延原謙は「研究」と訳しているが、本文中の記述から考えると「習作」とした方が意味に合致する、として他社から刊行されているものの中には「緋色の習作」としているものもある。ただし、文学的な見地から考えると「研究」とした方が良いという意見も多く、新潮社では本作の題名を「緋色の研究」のままとしている。