シャーロック・ホームズを主人公とする小説作品 その6(1908~1917年)

2016/04/27

本項ではホームズ短編集の4番目である「最後の挨拶」に収録される7篇と、その間に書かれた最後の長編小説である「恐怖の谷」の全8篇を取り上げる。

なお「最後の挨拶」及びその同名の短編集にはThe Sharlock Holmes'~という接頭辞は付かず、His~という三人称による表現となっている。そのため、邦訳では出版社によって「シャーロック・ホームズ(の)最後の挨拶」としたり、単に「最後の挨拶」としたり訳に揺れがある。

前作「帰還」シリーズからかなり長い期間が空いてから発表される「最後の挨拶」だが、このシリーズは前3篇のシリーズと違って、最初から1年間12篇で受けた契約では無く、恐らく単発で執筆を受けたものと考えられる。前項でも記した通り、ドイルとしては再びホームズを「第二の汚点」によって引退させることによってホームズと再度のお別れをしたつもりだった。そして、その後のドイルは自身が書きたかった歴史小説で、後年に自身の代表作であると自負することになる「サー・ナイジェル」シリーズをストランドにて連載を始めるのである。そしてその作品は自身の自負とは違い、ホームズ物ほどの評価を受けることはまたしても無かったのである。この間にドイルは最初の妻を肺結核で失い、そしてその翌年再婚をしている。

このような状況で、ホームズ物を書く暇はあまり無かったということも察することができるが、出版社からも読者からもさんざん続編の執筆をせっつかれ、自身の懐具合も恐らく影響して単発契約で執筆を再開することになるのだった。

「最後の挨拶」に収録された7篇の評価は、現在概して芳しくないと言って良い。プロットやトリックとして真新しいものはあまり感じられず、どちらかというとドイル自身の筆運びの妙によってうまく物語を完成させてしまっており、熱心な読者からは「ついで仕事」感が見て取れるのだと言う。しかし、そうした中でも有名な一篇である「瀕死の探偵」では一見ユーモラスにも感じる今までにないホームズを見せ、三度の「最終回」となった「最後の挨拶」では、ついにホームズ譚を三人称視点で完成させるという新手法も用いられている。何よりも長編「恐怖の谷」は「バスカヴィル家の犬」を凌いで最高傑作であると推す向きも多い。

1908年

ウィステリア荘 The Adventure of Wisteria Lodge

| 発表年 | 1908年8月/9月、10月 |

| 掲載誌 | コリアーズ・ウィークリー、ストランド |

| ホームズの年齢 | 38歳? 41歳? |

| 主要登場人物 | ジョン・H・ワトソン、ジョン・スコット・エクルズ、ホアン・ムリリョ、ヴィクタ・デュランド夫人、ベインズ |

| 物語の視点 | ワトソンによる記述 |

| 単行本での掲載順 | 「最後の挨拶」1 |

・コリアーズ・ウィークリーでは08年の8月号の1回で、ストランドでは同年9月号、10月号の二回に分けて連載されたホームズ譚で唯一と言える中編作品である。もともと本作は「ウィステリア荘」という題名はついておらず、第一話が「ジョン・スコット・エクルズ君の怪奇なる体験」、第二話が「サン・ペドロの虎」という題名で発表された。「ウィステリア荘」の題名は単行本化する際につけられた。

・ジョン・スコット・エクルズはとある事から意気投合したガルシアという男の誘いでエシャにあるウィステリア荘という彼の館へ宿泊した。ところが翌朝起きてみると屋敷はもぬけの殻となっており、エクルズは怒ってロンドンへ帰り、その足でホームズの元を訪れたのだった。追ってホームズの部屋へグレグスン警部が現れ、ガルシアが殺されたことを告げエクルズから供述書を取りたいという。とりあえずホームズはエシャへ向かう事にする。

ウィステリア荘へ向かうと、現地担当のベインズ警部の部下が慌ててベインズへ「悪魔を見た」と慄きながら報告する。また屋敷内には何かの儀式に使うかのような小動物の死体など気味の悪いものが多数おかれていた。ベインズは翌日、「悪魔」と部下が言った屋敷の召使の男を逮捕する。ホームズは間違いだ、と警告するがベインズは自身の方法で捜査をしていると言い耳を貸さない。ホームズは、事前に調査した周辺の屋敷で一軒だけ怪しいと考えられるハイ・ゲーブル荘のヘンダスンなる人物に容疑を掛けて直接その内部を調査した。その結果、中にバーネット女史という家庭教師が軟禁されていることが分かり、その屋敷の元庭師のワーナという男に見張りを依頼した。

その日の夕刻、ワーナがホームズらの宿泊先へ現れヘンダスン一家が逃げ出したことを急告してきた。ワーナが上手く手引きしてバーネットは救出したが、ヘンダスン一行は鉄道で逃げたという。バーネットはヘンダスンと名乗る男は「サン・ペドロの虎」と恐れられた独裁者ドン・ムリリョであることを明かし、ガルシアを含めた同志たちによって彼を暗殺する計画であったことを話始めた。

・本作の特徴は今までホームズ譚では見られなかったグロテスク表現である。ウィステリア荘にあった小動物の死体や妙な偶像は、物語の最後に「ブードゥー教を信ずるものが重大なことを起こすときにする最後の儀式」に使用されたものとして書かれた。これは現代の感覚で言えば差別的表現が多数あり、少なくともホームズ譚では見られなかった表現である。この後にドイルは「三破風館」においても黒人に対して差別的な言葉をホームズに言わせている。恐らくドイルは、以前のボーア戦争への従軍や、愛国的な活動への傾倒から何らかの黒人に対する差別的感情が植え付けられたものと考えられる。

・シャーロキアンの間で本作において最大の問題とされているのは何といっても発生年である。1892年と冒頭でいきなり記述しているが、これは将にホームズがライヘンバッハの滝に落ちた後の大空白時代まっただ中であり、この年代記述の解釈に対してシャーロキアンの間で多数の議論がある。

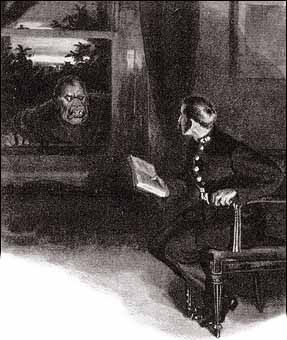

ブルース・パティントン設計書 The Adventure of the Bruce-Partington Plans

![tumblr_lrqlkqmmGJ1qg4wwgo4_1280[1]](http://saitama-te.com/main/wp-content/uploads/2016/04/tumblr_lrqlkqmmGJ1qg4wwgo4_12801.png)

| 発表年 | 1908年12月 |

| 掲載誌 | コリアーズ・ウィークリー、ストランド |

| ホームズの年齢 | 41歳 |

| 主要登場人物 | ジョン・H・ワトソン、マイクロフト・ホームズ、ヴァレンタイン・ヲルター、ヴァイオレット・ウェストベリ、レストレイド |

| 物語の視点 | ワトソンによる記述 |

| 単行本での掲載順 | 「最後の挨拶」4 |

・ホームズ譚唯一の鉄道ミステリー。本作のトリックで語られる詳細の部分を理解するには当時のロンドン地下鉄がどのようになっていたかなどを知る必要があるが、そのような細かい部分を全く分からなかったとしても、恐らく当時としては斬新だったろうと思えるトリックが人気の一篇である。ドイルはホームズ譚以外では有名な「消えた臨急」「時計だらけの男」などで鉄道をトリックに使った短編を書いており、また「最後の事件」でもホームズは鉄道トリックを利用してモリアティの追跡を逃れたりしている。

・マイクロフトが緊急の用ということでレストレイド警部を伴って珍しくホームズの部屋へ現れる。カドガン・ウェストの死体発見事件について調査しているという。話によると、カドガン・ウェストは現在秘密裏に開発が進められているブルース・パティントン型潜航艇の設計図の一部を持っており、更に最重要の3枚が紛失しているという。警察は海軍の設計事務所に勤務していたウェストが秘密を売るために持ち出したのだろうと考えていたが、マイクロフトはシャーロックに違う予感がすることを吐露しシャーロックにも同意を求める。取り急ぎシャーロックは死体発見現場となった、地下鉄のポイントが集中する部分を検分に行き、一つの予想を立てる。ホームズはウェストの婚約相手や、上司、設計事務所などを確認したのち、マイクロフトにロンドンに在住する他国スパイのリストを要求した。地図と照らし合わせて、ホームズは仮説が正しいと確認する。ある夜、ワトソンを連れ立ってホームズは一人のスパイの家へ忍び込み、その家の窓の外に地下鉄の列車の屋根が徐ろに停車するのを見るのだった。

・本作の詳細な考察はシャーロキアンによって多数加えられており、また本作を底本としたインスパイア作品も多数ある(江戸川乱歩「鬼」、横溝正史「探偵小説」、鮎川哲也「黒い白鳥」など)。シャーロキアン諸氏の考察では、果たして窓の外に列車の屋根が有ったからと言ってそこに死体を上手く置くことができるのか?というのが議論の的になってきた。鉄道関連にも造詣の深い諸氏によれば、如何に古い規格のロンドン地下鉄であろうと建築限界がある以上民家の窓から死体をうまく屋根に乗せるのは相当に難しいだろうという結論である。後の作品でもどのように死体を乗せるか、は相当に苦労したトリックがある。「シャーロック・ホームズの鉄道学」という本を上梓した鉄道史学会会員でシャーロキアンの松下了平によれば、トンネルの出口の出口上部から死体を落としたと考えれば無理が無い、という推理を披露している。なお、グラナダ版ではホームズらが窓から列車を見る際に、列車自体は描かれなかったが横から走ってきているように描かれている。

ちなみに当時のロンドン地下鉄は蒸気機関車で運行されており、現代の地下鉄よりもかなり長い区間に渡って蒸気排気用の開削部分が存在していたことは頭に入れておく必要がある。

・本件の解決によってホームズはヴィクトリア女王から直接エメラルドのタイピンを下賜された。

1910年

悪魔の足 The Adventure of the Devil's Foot

![b2d2e2bf1da32fec898d8a2650cc2878[1]](http://saitama-te.com/main/wp-content/uploads/2016/04/b2d2e2bf1da32fec898d8a2650cc28781.jpg)

| 発表年 | 1910年12月 |

| 掲載誌 | ストランド |

| ホームズの年齢 | 43歳 |

| 主要登場人物 | ジョン・H・ワトソン、ラウンドへ―牧師、モーティマ・トリゲニス、ポータ夫人、レオン・スタンデール |

| 物語の視点 | ワトソンによる記述 |

| 単行本での掲載順 | 「最後の挨拶」7 |

・本編が書かれる前にドイルはコーンウォールの田舎で療養をしながらコーンウォール語を研究していた。このコーンウォールでの滞在中に、コーンウォール出身という船員からホームズについて批判を受けることになる。曰く「ホームズはライヘンバッハの滝に落ちた後、無傷では済まなかったはずだ。なぜなら最近の彼は以前と変わってしまっているから」。ドイルはこの批評が痛く堪えたらしく後年に渡ってこの批判を度々口にするようになる。本編はコーンウォールを舞台にして、ドイルよろしくホームズがワトソンに連れられて療養をしているところから始まるが、コーンウォールで見事に事件を解決させることによって作家なりの意趣返しをしたつもりなのだろう。療養の事もあってか、前作から2年経過しての本作となっている。

・ホームズは日頃の不摂生と激務が祟って療養を勧められ、ワトソンと共にコーンウォールで療養がてらコーンウォール語を研究していた。ある朝、教会のラウンドへ―牧師とモーティマ・トリゲニスが尋ねてきて、恐怖の表情でモーティマの三人の兄弟が発狂、狂死したと訴えてきた。ホームズは早速現地であるトリゲニスの屋敷へ行き、モーティマが被害者の三人とは一緒に暮らしてい無い事、モーティマが辞した直後に起きたと考えられること、女中が事件発見後に部屋に入って倒れたことなどを確認した。ホームズが投宿先に戻るとレオン・スタンデール博士なるトリゲニス家の親戚と名乗る男が現れて、事件がどうなっているかを聞こうとするがホームズは話をはぐらかして気分を害して帰ってしまう。次の日、モーティマが前日の兄弟たちと全く同じように恐怖の表情を浮かべ死体で見つかった。ホームズは、モーティマの前にあるランプから灰を半分取り出して持ち帰り、ワトソンに実験をすると言って火を付けた。二人が見たのはこの世のものとは思えない光景だった。

・「悪魔の足」が何を指しているのかは考証のネタとなっている。覚醒剤に似た症状を起こすもので未知の植物だろうという考えでほぼ見解は一致しているが、これらに真実味をもたせるためにアフリカの研究者である博士を持ち出したのだろうと考えられる。

・グラナダ版ではいくつか注目すべきシーンがある。まずジェレミー・ブレットが他篇に無い短髪で現れるのが印象的である。これはジェレミー自身が本シリーズの降板を考えていたため、それを実行するために髪を切ってしまった。19世紀末のイギリスでは成人男性が短髪にするのは非常識とされている。また、ドラマオリジナルの設定として、ホームズがコカイン等の薬物を常習していることに対し、現代の視聴者に対する回答として薬物注射用の注射器などをコーンウォールの海岸に埋めてこれらと決別するシーンが描かれた。これはジェレミーとプロデューサーのウィンダム・デービースと相談した結果、挿入されたシーンだった。またグラナダTVには再三警察から本作の薬物関連シーンを止めるよう依頼が有ったという。

1911年

赤い輪 The Adventure of the Red Circle

| 発表年 | 1911年3月/4月 |

| 掲載誌 | ストランド |

| ホームズの年齢 | 48歳 |

| 主要登場人物 | ジョン・H・ワトソン、ワレン夫人、エミリア・ルカ、レヴァトン、グレグスン |

| 物語の視点 | ワトソンによる記述 |

| 単行本での掲載順 | 「最後の挨拶」3 |

・いわゆる「日常の謎」を解くうちに殺人事件へ変化するタイプのミステリー。本作の特徴は物語のクライマックスに「ピンカトン探偵社」のアメリカ人探偵がグレグスンと共に事件の真相を追って絡んでくることである。「ピンカトン探偵社」とは実在のアメリカの探偵社で、”探偵社”とは名乗っているが実態は当時から警備会社(現在でも警備会社として実在している)で、強力な組織から当時オハイオ州では非合法民兵集団として認定したほどの会社である。ドイルはこのピンカトンが気に入っていたらしく、この探偵社が絡む事件を何件か描いているが、物語に深くかかわるのはこの「赤い輪」と、有名な「恐怖の谷」の特に第二部である。ピンカトン探偵社については「恐怖の谷」にて詳述することとする。

なお本作は短編ながら、契約上の問題からか初出時は二か月に渡って連載された。そのため、内容は”1”と”2”に分けられている。

・ホームズはワレン夫人から、以前親類を助けた、という理由で気の進まないまま10日前に夫人の下宿に逗留し始めて以来全く外に出てこないという下宿人の男を調べてほしいという依頼を聞くことにした。しかし話を聞くうちにその男の行動や、連絡に使用する活字体で書かれた短い単語の紙に興味を示す。ホームズはまず新聞の通信欄を確認したのち、現場のグレート・オーム街の下宿に向かった。二人が見えないように張っていると、意外なことに食事をとりに扉を開けて現れたのは外国人の背の高い女だった。夕方に再度現れた二人は下宿の部屋から向かいにある空き家を見る。するとその空き家からランプの火が何回か灯るのを見た。ホームズはこれをイタリア語による暗号発信だと見抜いたが、信号が急に途切れるのを見て急ぎその空き家に向かうと、そこには驚くべきことにグレグスン警部とピンカトン探偵社の探偵レヴァトンがいた。4人は急いで件の部屋へ向かうと、そこにはグレグスンとレヴァトンが追っていたイタリア人の凶悪殺人犯が殺されていた。ホームズは先ほどのランプの暗号を使用して下宿人の女を呼び寄せる。女は、この部屋にいたはずの自分の夫と、この殺人犯の長かった闘いについて話し始めた。

・本作で使用される暗号は、暗号というよりは信号であり意味さえ分かれば誰にでも解読できる種類の物である。ただし、これはよく指摘されることだが、信号そのものはイタリア語であることがはっきりと明言されているにも関わらず、20回の点滅を「T」と解読している。イタリア語ではKが無いので、20回だと「U」になるはずである。そのためこれは例のごとくドイルのミスなのだが、他のミスと同様「ドイル式のフェアプレー」によって修正されることがないまま現在でも信号は20回点滅したことになっている。

また本作で事件の糸口となる、新聞の通信欄を確認することはホームズのお得意の策で「ブルース・パティントン設計書」「青い紅玉」など多数でみられる。当時のロンドンでは新聞各社通信欄を私用通信に使用するのは珍しい事では無く日常的に行われていた。

フランシス・カーファクス姫の失跡 The Disappearance of Lady Frances Carfax

| 発表年 | 1911年12月 |

| 掲載誌 | ストランド 、アメリカン |

| ホームズの年齢 | 48歳 |

| 主要登場人物 | ジョン・H・ワトソン、フィリップ・グリーン、ピーターズ |

| 物語の視点 | ワトソンによる記述 |

| 単行本での掲載順 | 「最後の挨拶」6 |

・ホームズが「いかに優秀な頭脳も、ときに光輝を喪失することのあるものだという実例にしかなるまい」と自ら失敗を嘆いた一篇。ただし本当に失敗したわけではなく事件は解決している。

・ドブニ女史という昔フランシス・カーファクスの家庭教師をしていたという夫人から件の女性からの連絡が途絶えたので行方を捜してほしいと依頼を受けていたホームズは、自身の多忙を理由に現地のローザンヌへワトソンに急行してもらうよう頼んだ。ワトソンは現地のホテルへ行き、フランシスがある粗野なイギリス男性から追跡を受けていることを知り、偶然にその男性と喧嘩になる。しかしその場に仲裁に現れたのはホームズだった。グリーンは以前フランシスを愛していたものの以前の行状が悪かったため一度離れ、後に大成したので再度会うために探していたのだと言った。三人は一度ロンドンにもどり、フランシスが現在付き従っているシュレジンガ博士なる人物を追う。シュレジンガはホームズ曰く”ホーリー”ピーターズという詐欺師でフランシスのような金があり孤独な女性を狙うの者だと言う。ピーターズの居場所を突き止めたホームズは、ピーターズの屋敷に大きな棺が運びこまれるのを知る。ホームズは急ぎピーターズの家に上がり込み、ピーターズにすぐに棺をどうしたか聞くがピーターズは妻の乳母が急死したのでそのための棺であると言い、警官を呼んでホームズを追い返す。ホームズはピーターズの周辺を調査するが何も問題が無く、その夜は落ち着かないまま過ごす。翌朝、ワトソンはホームズに急に起こされて再度ピーターズの屋敷へ向かい、逆らうピーターズを抑えて葬儀屋に強制的に棺を開けさせたのだった。

・大きな棺に二人の人間を隠す、という古典的なトリックなのだが、ホームズは物語の最後に「犯罪記録上こんなのは僕も初めてだ」と嘆息する。このトリックは後にエラリー・クイーン「ギリシャ棺の秘密」など、いくつもの推理小説で使用されることになる。

・冒頭の二人の会話で、ホームズがワトソンが「トルコ風呂」(サウナ風呂)に行ってきた、という推理をするが、そのときにホームズはトルコ風呂があまり好きではないかのような言い方をする。しかし、後の「高名な依頼人」ではワトソンもホームズもトルコ風呂に目が無い、などと書かれている。ホームズが心変わりしたのか、例によってドイルの勘違いがまた出たのかはシャーロキアンの間で良く議論がある。

・原題の"Lady Frances Carfax"をどう翻訳するかは訳者によってぶれがある。延原謙は「フランシス・カーファクス姫」と訳したが、現代の感覚からすると「姫」とするのは違和感がある。貴族の娘、を表現するのであれば単純にフランシス・カーファクス嬢、あるいはレディ・フランシス・カーファクスとした方が良いだろうと思われる。

1913年

瀕死の探偵 The Adventure of the Dying Detective

| 発表年 | 1913年12月 |

| 掲載誌 | ストランド 、アメリカン |

| ホームズの年齢 | 33から36歳ころ |

| 主要登場人物 | ジョン・H・ワトソン、カルヴァトン・スミス、モートン |

| 物語の視点 | ワトソンによる記述 |

| 単行本での掲載順 | 「最後の挨拶」5 |

・ホームズ譚で恐らく最も短い一篇。また今までの探偵冒険譚とは完全に一線を画し、短い時間の室内劇のみで終始する劇的な展開が非常に人気のある一篇でもある。グラナダTV版では、原作にあるこの事件に描かれた背景にあった事件から描いており、原作部分は後半の10分程度で表現するという手法を取った。

・ワトソンはハドソン夫人から、ホームズが不治の病にかかったと急ぎ呼び出された。ホームズは寝台でうわごとを言っており、ワトソンには近づいたら感染するし、君には絶対に直せないから近づくなと言う。またワトソンが机の上に置いてあった小箱に触ったとき、ホームズは猛然と怒る。ホームズはこの病を治せる唯一の人物であるカルヴァトン・スミスなる者をワトソンに呼びに行かせる。スミスが来る際に、ワトソンは隠れているように言われ、空き部屋からスミスとホームズの会話の一部始終を見ることになる。その会話は、スミスがヴィクタ・サヴェジなる人物を殺害した際の方法を詳しく語り、その方法でホームズをも葬ろうとしているのだと傲然と語るものだった。スミスがホームズに、今わの際に何かしたいことは無いかと不敵に聞く。「タバコとマッチを」ホームズは起き上がって事もなげに言った。

・本作はホームズのワトソンに対する並々ならぬ友人としての信頼の証を示した一篇として珍重されている。ワトソンが凶器となる小箱を触ろうとした時の反応や、ホームズが仮病であることをワトソンにばれないために何としても自分に近づけようとしなかったことなどが、ホームズの強い口調で表され、その才能を認めている。

・ドイルは、ホームズのモデルとなったベル博士から毒物を使ったトリックを勧められていたが、読者に難解になると考えてベル博士の生前中は毒物トリックを使用しなかった。しかし、ドイルは恐らくこの作品が書かれる前に亡くなったベル博士の言葉を思い出して、このトリックを思い付いたのだろうと考えられている。

1914年

恐怖の谷 The Valley of Fear

| 発表年 | 1914年9月~1915年5月(全9回連載) |

| 掲載誌 | ストランド |

| ホームズの年齢 | 31、34歳、41~44歳など多数説あり |

| 主要登場人物 | ジョン・H・ワトソン、セシル・ジェームズ・バーカ、アイヴィ・ダグラス、ジャック・マクマード、ホワイト・メースン、マクドナルド |

| 物語の視点 | 第一部ワトソンによる記述、第二部第三者視点 |

| 単行本での掲載順 | 「恐怖の谷」 |

・本編はシャーロック・ホームズ最後の長編小説である。ドイルは、この連載が始まる前月に始まった第一次世界大戦を受けて全面的にこの戦争に愛国者として協力することを決め、私財を投じて「クロウバラ義勇軍」なる民兵組織を地元に作り上げた。この頃は後に自身が「身体の絶頂期」と述懐したほどに充実した時期を送ったようで、義勇軍(後に再編されて正規軍に編入される)に一兵卒として加わり、著名作家であるドイルを戦意高揚に利用しようとした政府にも積極的に協力して前線での視察や演説などを精力的にこなした。そのような時期に連載されたのが本編である。

・本編は先の長編小説である「緋色の研究」「四つの署名」と同様に二部形式を採用している。他二編同様に第二部は、第一部の物語の本筋に至るまでの事情が詳しく描かれる。本編が特徴的と言えるのは他の二編に比べて第二部の独立性が非常に高く、独立した一篇の探偵小説として十分に通用すると言われるほどである。ホームズ譚は全般的にホームズのパーソナリティや、ドイルの軽妙な筆致で読ませるタイプの小説だが、この第二部はそれらと全く違い「ハードボイルド」と良く表現されるような全く趣が異なる作品になっている。ホームズ譚の軽妙さやホームズの登場を期待している読者には面食らう作品になっているが、これらとは違うドイル作品の別の一面を見ることができることから、本作をホームズ長編の最高傑作と推す向きは多い。

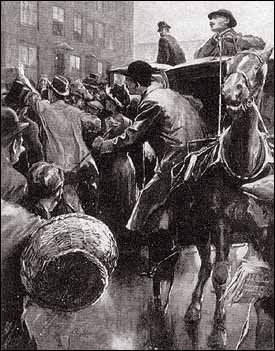

・ホームズがポーロックなるモリアティ配下だが自分に協力する者、という者から謎の暗号文を受け取るところから始まる。暗号を解読するとバールストン荘のダグラスなる人物に危険が迫っているという。そこへちょうどマクドナルド警部がホームズの部屋に入ってきて解読した暗号をたまたま目にして驚愕する。まさにそのダグラスが殺されたので依頼に来たのだと言う。現地へ向かうと、ダグラスは銃で打たれて顔がめちゃくちゃになっており、二つはめていた指輪のうち奥にはまっていた結婚指輪がなくなっており、鉄アレイが片方だけなくなっていた。ホームズは話を聞いた第一発見者のバーカと妻が嘘をついていると考え、堀にかこまれたバールストン荘の周囲を見て回る。そしてある日、ホームズはバーカに捜査のために堀の水を抜きたいから明日までに抜くように頼む。その夜ホームズらはバールストン荘の目の前の茂みに隠れて見張っているとバーカが堀から何かを引き上げるのを見た。ホームズはそれを抑えて中身を確認するとアメリカの服と鉄アレイが出てくる。ホームズはバーカやダグラス夫人にジョン・ダグラス氏本人に話を聞きたいという。その言葉に驚くワトソンやマクドナルドの前にどこからともなく現れたのはたくさんの紙束を持ったジョン・ダグラスだった。ダグラスは、死んでいるのは自身がアメリカに住んでいた時から自分をつけ狙う組織の一人であることを明かし、その経緯を詳細に記した内容をワトソンに託すのだった。

・いわゆる「バールストン・トリック(バールストン・ギャンビット)」(=遺体の本人確認ができないことを逆手にとって殺害された人物が真犯人であることを隠すトリック)を作り上げた作品。ただし、現在では科学的捜査が一般的になり、目視のみで遺体確認を行うことがほぼないため、後の作品ではバールストン・トリックを使用するのは邪道とされている。この他にも「ノーウッドの建築師」で使用された隠し部屋の存在をトリックに使用したり、過去の作品とのつながりでは「マスグレーヴ家の儀式」で話のタネとされたチャールズ一世が、このダグラスの隠れた部屋をかつて使用したとされている。

・本作は第二部を抜きには語ることができないほど第二部の存在が大きい。第一部の最後で、ジョン・ダグラスが自分の過去を一切記したものとしてワトソンに渡したものであることをワトソンがわざわざ断りを入れて第二部が始まる形となっている。話の内容としては鉄鉱石と石炭の鉱山であるアメリカのヴァーミッサ谷(この名は第一部でホームズが推理する鍵にもなっている)で「スコウラーズ」と呼ばれる荒くれ者の組織の行状と、それを内偵して組織を壊滅させるある探偵の一部始終が記されているものである。その探偵とはピンカトン探偵社のバーディ・エドワーズことジャック・マクマードのことである。そしてこのジャック・マクマードとは実在のピンカトン探偵社の探偵であったジェームズ・マクパーランドをモデルとしている。1877年頃にアメリカを騒がせた「モリー・マグワイアズ」(「スコウラーズ」のモデル)と呼ばれるアイルランド系アメリカ人の秘密組織があり、各地の炭鉱などで誘拐や恐喝などの犯罪行為に手を染めたとされ、ジェームズ・マクパーランドはモリー・マグワイアズに潜入して事件解決にあたることになった。ドイルはピンカトン探偵社が気に入っており、実際ピンカトン探偵社の創設者であるアラン・ピンカトンの息子であるウィリアムと交友があった。

ただしこの交友関係は後に「演出されたピンカトン社の偉業」によって亀裂が入ることになる。本作の第二部で語られるようなヒロイックなストーリーによって悪の集団に正義を示すかのように発表されたモリー・マグワイアズとピンカトン探偵社の対峙劇は、実際にはピンカトンとその雇い主によって作られたイメージではないかと現在の歴史家には考えられている。つまり当時劣悪な労働環境に会った炭鉱労働者たちがその待遇改善などを使用者側に求めて団結していたものを、使用者側がピンカトンを雇って壊滅させるように仕向け、それをマスコミに対して懲悪を行ったかのように情報を流した。特にマクパーランドが後の裁判の際に証言台に立たせようとした証人たちが次々に謎の死を遂げるなど、使用者側が「モリー・マグワイアズ」なる組織の構成員に真実を露出させないように手を回していた形跡が多数確認されている。現実のマクパーランドは、後にこれらのことから腐敗したピンカトン探偵社と袂を分かつことになった。

・延原謙は本作のあとがきで、ドイルが得意げにアメリカ英語を多用するのに心底閉口したらしく、自分がそれをうまく作品に活かせなかったことを読者に詫びる形でその心情を吐露している(同様に「最後の挨拶」においてもホームズにアメリカ英語を多用させている記述がある)。ドイルはアメリカ人を何回にも渡ってホームズ作品に登場させているが、このアメリカ英語が事件解決の糸口になるのが後の「三人ガリデブ」である。

・モリアティの名が導入部とエピローグに頻出する。この作品で何度もホームズがワトソンにモリアティの名を説明しているにも関わらず「最後の事件」ではワトソンはその名を全く知らないということになっている。シャーロキアンの間では、例によって単純なドイルの勘違い説や、ワトソンが「20年前」と語るのは出版年を基準としているという考え方や、最後の事件よりずっと前に起きたと考える説など多数ある。いずれにしても、本作のワトソンはこの件を含めてあまり聡明に描かれておらず、ホームズからも随分と悪口を浴びせられていることからワトソニアンには概して評判が悪い。

1917年

最後の挨拶 -シャーロックホームズの結詞- His Last Bow "An Epilogue of Sherlock Holmes"

| 発表年 | 1917年9月 |

| 掲載誌 | ストランド、コリアーズ・ウィークリー |

| ホームズの年齢 | 60歳 |

| 主要登場人物 | フォン・ボルク、フォン・ハーリンク男爵、ジョン・H・ワトソン |

| 物語の視点 | 第三者視点 |

| 単行本での掲載順 | 「最後の挨拶」8 |

・本作が60あるシャーロック・ホームズ譚の時系列的に最後に位置する作品で、シャーロック・ホームズ世界の文字通り最後を飾る作品である。本作はシャーロック・ホームズを主人公とした作品で初めて第三者視点で描かれている。また、本作は推理小説というよりは「スパイ小説」と言った方が正しく、純粋なミステリーを期待して読むことはできない。

ドイルが本作を書いた理由は、シャーロック・ホームズを使用して、当時膠着状態にあった第一次世界大戦でのイギリス国内での停滞した空気に対して戦意高揚を行ったつもりだった。ドイルは「恐怖の谷」連載後、「フランスおよびフランダースにおける戦闘」という戦史を連載して国威発揚を行っていた。ドイルは「ホームズ最終回」という御旗の元に「シャーロック・ホームズの戦争における任務」という副題を付けて作者としては「ホームズすらも国のために協力している」という姿勢を示したつもりだったのだろう。しかしながら、純粋なホームズ譚の読者としては、まず三度となった「最終回」には食傷を感じたこと、「挨拶」としている割には挨拶らしい記述が無い事、ホームズが本当の意味で完全に引退したかのような記述が無い事から、本当の最後だとは思われなかったらしい。実際この後、これでまたもやホームズとお別れしたはずのドイルは、結局4年後に再度「マザランの宝石」でホームズ小説を再度書き始めることになる。しかし、この後の作品は全て「最後の挨拶」よりも前の事件とされており、「最後の挨拶」が構成的に最終話であることに変わりは無かった。

・本作の年代では、ホームズは既に探偵業を引退してロンドンを引き払い、サセックスの田舎で念願だった養蜂を研究していた(以前からホームズは作品の中で引退したら養蜂をしたい旨を何度か吐露している)。その中で政府に協力して戦争の敵国であるドイツ人スパイを追い詰める役目を負った、というのが本作の舞台設定である。

・ドイツ人スパイのフォン・ボルクは雇い主のハーリンク男爵にうまくいった仕事の次第を報告して帰るところに、協力者であるアイルランド系アメリカ人のアルタモントという男と会う。アルタモントは自分のスパイ仲間であった男たちが次々に逮捕されて自分たちにも危機が迫っていることをフォン・ボルクに言う。とりあえずアルタモントはフォン・ボルクに報酬の500ポンドの小切手を要求し、仕事の成果である暗号書を入れた包みをフォン・ボルクに渡す。フォン・ボルクは早速包みを開けるとそこには「実用養蜂便覧」という本が入っていた。

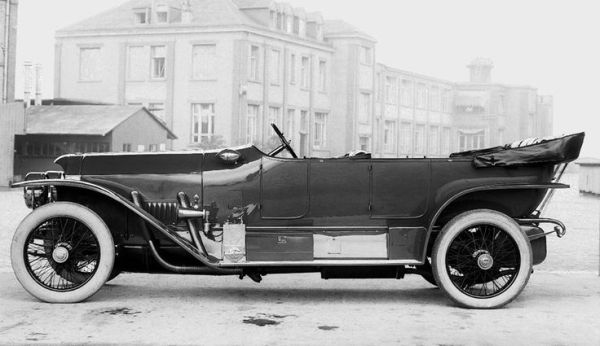

・本作でホームズ譚に初めて自動車が登場し、「百馬力という大型のベンツ製自動車」とわざわざ詳しく書かれている。 この車は恐らく前々年にベンツから発表されたBenz39/100HPと思われ、当時30~40HP程度が普通だった自動車に1000リッター100HPの大馬力エンジンを載せたいわば超ハイエンドカーだった。これはフォン・ボルクがいかに力を持ったスパイだったかを表現するのに役立ったと考えられる。自動車が登場するホームズ譚では、この後に発表された「ソア橋」で事件の被害者の夫の特徴を印象付けるための演出道具として登場している。

この車は恐らく前々年にベンツから発表されたBenz39/100HPと思われ、当時30~40HP程度が普通だった自動車に1000リッター100HPの大馬力エンジンを載せたいわば超ハイエンドカーだった。これはフォン・ボルクがいかに力を持ったスパイだったかを表現するのに役立ったと考えられる。自動車が登場するホームズ譚では、この後に発表された「ソア橋」で事件の被害者の夫の特徴を印象付けるための演出道具として登場している。

その7へ続く